mer. 24 dicembre 2003

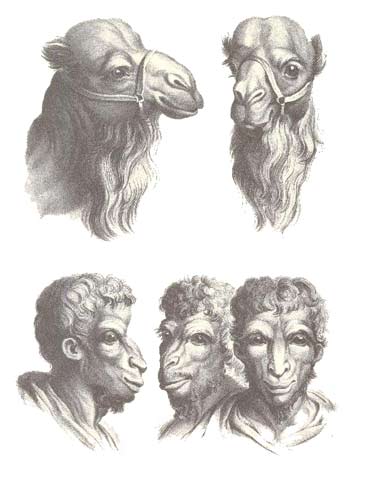

- Hai notato che i cammelli hanno forme antropomorfiche?

- Marcate?

- Pronunciate, direi piuttosto.

- Insomma, secondo te, il cammello assomiglierebbe all’uomo? O viceversa?

- Viceversa.

- Ma da quando frequenti i cammelli?

- Mai successo, ma frequento poco anche gli uomini, se vuoi trovare proprio il pelo nell’uovo. Però da piccolo facevo il presepio e ho un giacca di cammello.

- E ti assomiglia in modo pronunciato?

- Ai suoi bei dì, forse. Ormai è vecchia, spelata e tutta sformata, ma ancora caldissima e morbida. Sai come si dice: “Il cammello perde il pelo, ma non lo sfizio”

- Ma non era il lupo?

- Lo trovi più antropomorfico del cammello?

- Per forza! Homo homini lupus. Hai mai sentito dire “Homo homini cammellus”?

- Mai sentito, ma sei tu che hai una cultura proverbiale, io, però, ho più colpo d’occhio.

- E’ vero cogli le somiglianze, al volo. Prima che me lo dicessi tu, non mi ero mai accorto che i cammelli assomigliassero all’uomo in modo così pronunciato. Fatti e sputati. O viceversa?

- Viceversa, viceversa.

Ti pare arcano ‘Araucaria araucaria araucana’?

lun. 29 dicembre 2003

Araucaria araucaria araucana con i suoi 30 metri di altezza è la più imponente, ma di araucarie ce ne sono tante altre, diverse, ma tutte molto notevoli, direi indimenticabili. Il nome popolare in inglese, bizzarro finché si vuole, è “Monkey puzzle tree”, cioè Rompicapo delle scimmie. Pare gli sia stato attribuito nell’ottocento da un viaggiatore inglese che notava quanto sarebbe stato difficile scalare uno di questi giganti da parte delle scimmie. Per completare il quadro, va detto che dove crescono le araucarie non ci sono scimmie, ma come sappiamo la bizzarria, sempre un po’ sospetta fra noi latini, è bene accetta fra i britannici.

Araucaria araucaria araucana con i suoi 30 metri di altezza è la più imponente, ma di araucarie ce ne sono tante altre, diverse, ma tutte molto notevoli, direi indimenticabili. Il nome popolare in inglese, bizzarro finché si vuole, è “Monkey puzzle tree”, cioè Rompicapo delle scimmie. Pare gli sia stato attribuito nell’ottocento da un viaggiatore inglese che notava quanto sarebbe stato difficile scalare uno di questi giganti da parte delle scimmie. Per completare il quadro, va detto che dove crescono le araucarie non ci sono scimmie, ma come sappiamo la bizzarria, sempre un po’ sospetta fra noi latini, è bene accetta fra i britannici.

Gli indiani Pehunche si cibavano normalmente dei loro semi e ancora oggi sono in vendita nei mercati di frutta del Cile. Da noi è arrivata casualmente, dimenticata nelle tasche di un viaggiatore, Arcibaldo Menzie, che ne aveva intascato alcuni semi, riproponendosi d’indagare su quelle strane “noci”.

Io non ne ho mai mangiate, ma sono diventato amico di due araucarie gemelle piramidali che svettano solitarie nel giardino antistante un grossista di frutta vicino alla mia casa al mare. Quando le vedo, so che devo girare il manubrio per imboccare il vialetto in cima al quale potrò fare scorta di nostranissime pesche e albicocche, meno esotiche ma profumate d’estate, come piace a noi scimmie nude di pianura.

Piropos y galanterias

Ti piacerebbe essere un sombrero, oggi?

Ti piacerebbe essere un sombrero, oggi?- Mucho me gustaría

- E vorresti startene sobre la cabeza de un caballero muy distinguido, o…

- …preferirei restarmene più tranquillo ora, soy descansado.

- Un vecchio sombrero dismesso? Attaccato al fatidico chiodo?

- No, non ancora un caro ricordo, ma appoggiato in bella vista in un’ariosa loggia che si affaccia sul patio ombroso, fresco di fontanelle gorgoglianti immerse nel profumo dei gelsomini in fiore?

- Un prezioso sombrero da cerimonia, allora da calzare solo nelle grandi occasioni.

- Sì, proprio. Con cordoni e ornamenti splendenti d’argenti e qualche macchiolina e acciaccatura a ricordo di passate baldorie, al suono d’instancabili marimbas y grillos nocturnos

- E a che fiesta t’appresti?

- La Gran fiesta por toda la noche, per questo mi riposo e mi godo da qui l’andirivieni dei preparativi, prima che tocchi a me dar anima e vita a saluti, inchini, piropos y galanterias.

- Vorrei tanto essere il tuo caballero.

- Muchas gracias, caballero.

- Mucho gusto, señor sombrero. Hasta luego y… salud, amor, dineros y tiempo para gustarlos!

Nell’illustrazione una Venere con sombrero, secondo Lucas Cranach

Tapioca, manioca, papioca

canta, canta la filastroca

se poi ti viene a noia cantare

prendi la bici e va in riva al mare

ascolta l’onda che parla e guarda i gabbiani pescare

ma tu non lo fare

pesca piuttosto cartacce e bottiglie

e fanne un bel bottino, da bravo bambino.

Fra tanta robaccia troverai preziosi tesori

belle conchiglie sbiancate dal sole

cocci di vetro limati dal mare

mettili in tasca, ci potrai giocare

e, se poi hai tanta fortuna,

troverai perfino una piuma.

Lasciala al vento che la porti lontano

e torni al suo posto in collo a un gabbiano

Canta, canta la filastroca

Tapioca, manioca, papioca

Ola muchacho, che stai lì a fare?

alza le chiappe e fammi ballare

Come chi sono? Basta guardare

La più bella sbarbina che ti può capitare

Vedo che gli occhi li sai già usare

Portami in pista, se ci sai fare

Stringimi, strusciati, non ti fermare

Non c’è la musica, non senti suonare?

Sei scemo o sei sgonfio? Cosa vuol dire?

Non ti ho mica detto che devi cantare.

Le orde di sbarbine agiscono in gruppo, approfittano dell’ingresso gratuito femminile, entrano in un locale a tarda ora e puntano “per gioco” tutti maschi liberi che abbiano il doppio della loro età. In cosa consista esattamente il gioco e fino a che punto si spinga non l’ho saputo. Sono scatenate, svestitissime, provocanti, aggressive e non reggono l’alcool, pare, per mancanza di enzimi appropriati.

Personalmente non le ho mai viste in azione e mi domando se sia solo una delle tante leggende metropoitane, come sospetto fortemente, o se, invece, ci sia qualcosa di vero.

Chi ne sa di più per esperienza personale o notizia certa?

S’io fossi uno scarpone e tu una calza di lana

S’io fossi uno scarpone e tu una calza di lana

Passerei la vita a correre per sentirti vicina

Se tu fossi una micia e io un bel gatto

consumerei la lingua a leccarti il pelo matto

Se tu fossi una pipa e io il pipatore

ti terrei sempre in bocca per lasciarti fumare

Se tu fossi un albero piantato in un giardino

Sarei radici e foglie pur di starti vicino

Sei spaziosa, grande e soda, ti farei un monumento

Prendimi per sempre come tuo basamento

Sei bella, gentile, silenziosa e delicata

Son il tuo mago, vuoi esser la mia fata?

Lascia perdere gli altri, con i loro bei modini

Non han la stazza adatta, sono solo stuzzichini

Non solo INTERNET…

… funzionano ancora egregiamente anche queste reti, per fortuna.

Nell’immagine una rete da pesca nel porto di Gorino FE

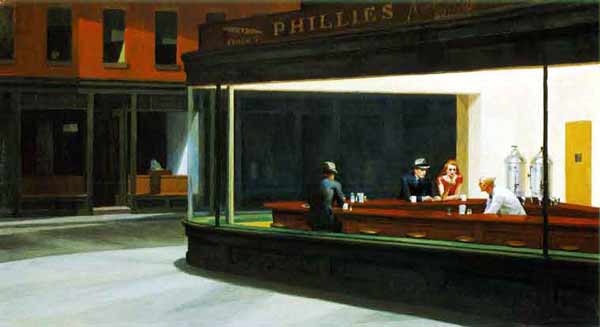

“Nighthawks” di Eward Hopper

Questo dipinto è stato, per un certo periodo, un’icona presente come poster in ogni dormitorio di college americano. Secondo Sister Wendy, una suora che esercita anche la professione di critica d’arte con entusiamo e vis comunicativa, sarebbe una splendida rappresentazione della solitudine urbana, o meglio, di quella esistenziale, più universale e senza scampo.

Hopper non ritrarebbe dal vero i suoi personaggi. La ragazza in rosso, come tutte le figure femminili, s’ispira alla moglie Jo, mentre avrebbe clonato sé stesso in entrambe le figure maschili, con le spalle sollevate in atteggiamento difensivo, immerse nell’innaturale nitore che li blocca all’interno. Non ci sono porte, in vista.

Per saperne di più sul dipinto vedi il testo inglese e la riproduzione zoomabile in:

No man land fra la terra dei laghi e la Lapponia

La strada era diritta e, all’apparenza. senza fine. Il terreno collinoso con morbidi dossi e insenature verticali profonde ne lasciava intravedere il tracciato con discontinuità, fino all’orizzonte. Quando fermammo l’auto nella piazzola, avevamo già percorso molti chilometri nelle stesse condizioni, senza incontrare nessuno.

Procedevamo verso nord ovest, a giudicare dalla posizione del sole, ormai piuttosto basso di fronte a noi. La foresta di conifere, che la strada tagliava con una linea retta, appariva silenziosa, ma non cupa e minacciosa come ci era sembrata la Schwartzwald, prima che i fumi corrosivi della Ruhr la deturpassero.

Avevamo già abbandonato la regione dei laghi, ma eravamo ancora molto distanti dalla Lapponia; stavamo attraversando una terra di nessuno che appariva uguale a se stessa, senza alcuna connotazione che la rendesse degna di un nome memorabile e distintivo.

L’aria limpida e i colori, stemperati da una luce priva della drammatica violenza meridionale, creatrice di ombre profonde, scavate nel riverbero abbacinante di tutto il resto, contribuivano al mantenimento di un’atmosfera serena, a dispetto della selvatichezza del paesaggio: una immensa foresta di conifere, senza fine.

Mentre notavamo il silenzio e la innaturale assenza di tracce umane, di animali terrestri o di uccelli, a parte la strada vuota e ben tenuta, un coniglio selvatico si affacciò sul ciglio e, senza particolare circospezione o fretta, l’attraversò, fino a scomparire di nuovo, silenziosamente, nel bosco.

C’era qualcuno, allora.

Da noi, si chiamano sfrappole

Il nome più diffuso per il dolce di carnevale più semplice e più popolare in Italia è chiacchiere, ma come altre buone cose, profondamente radicate nei costumi locali, cambia nome di paese in paese, pur conservandosi immutato. C’è chi le chiama frappe, chi bugie, ma anche sfrappole, cenci, lattughe, galani e crostoli.

In una ristretta area fra il Secchia e il Mincio, dove la pianura emiliana si fonde nella nebbia invernale con quella lombarda, si chiamano rosoni.

Ricordo che nella vecchia casa di famiglia a C., dove trascorrevo “a piede libero” parte delle mie vacanze di bambino di città, si preparavano in un modo diverso da quanto continuiamo a fare , ancora oggi nella casa di città.

La mia vecchia prozia M., cuoca insuperata nei ricordi e nei fatti, tagliava la sfoglia dolce in tagliatelle larghe un dito e lunghe poco più di una spanna e le gettava, flosce e manovrabili, in un profondo pignattino di terracotta smaltata, dove friggeva lo strutto. Prima che indurissero, riusciva ad annodarli con l’aiuto di due stecchi ricavati dalle fascine, suscitando la mia incondizionata ammirazione, superata solo dal piacere di mangiare il risultato di questa sua abilità. Erano eleganti nodi di Savoia, leggeri, croccanti, belli da vedere e buoni da mangiare, caldini e spolverati di zucchero a velo.

Noi, oggi li facciamo nella forma più tradizionale, rombi di sfoglia con due tagli e sono forse altrettanto buoni, specialmente se evitiamo di cospargerli di abbondante bicarbonato, scambiato per zucchero a velo. La scena degli ospiti che, dapprima sorpresi, poi divertiti, soffiano ovunque il bicarbonato per addentare le sfrappole, tornate quasi nude e pulite, vale la pena di essere goduta, però, almeno una volta nella vita.

Le zeppole: un dolcetto semplice, ma di grande successo

Ancora a proposito di dolci di carnevale (e dintorni), voglio parlare oggi delle zeppole di S. Giuseppe, di origine napoletana, ma diffuse su di un’area ben più vasta… fino a New York, dove sono state ribatezzate “italian doughnuts”. Le introduco con una ricetta storica in napoletano antico, molto interessante per il linguaggio colorito ed ormai esotico, alle nostre orecchie.

LE ZEPPOLE DI IPPOLITO CAVALCANTI

( tratto da: Il grande libro della pasticceria Napoletana)

Miette ncoppa a lo ffuoco na cazzarola co meza carrafa d’acqua fresca, e no bicchieredevino janco, e quanno vide che accommenza a’fa lle campanelle, e sta p’ascì a bollere nce mine a poco a poco miezo ruotolo, o duje tierze de sciore fino, votanno sempe co lo laniaturo; e quanno1a pasta se scosta da tuorno a la cazzarola, allora è fatta, e la lieve mettennola ncoppa a lo tavolillo, co na sodonta d’uoglio; quanno è mezza fredda, che 1a può manià, la mine co lle mmane per farla schianà si pe caso nce fosse quacche pallottola de sciore: ne farraje tanta tortanelli come sono li zeppole, e le friarraje, o co l’uoglio, o co la nzogna, che veneno meglio, attiento che la tiella s’avesse da abbruscià; po co no spruoccolo appuntuto le pugnarraje pe farle squiglià, e farle veni vacante da dinto; l’accuonce dinto a lo piatto co zuccaro, e mele. Pe farle venì chiù tennere farraje la pasta na jurnata primma.

o, più banalmente, in italiano:

Prendete mezzo chilo di farina finissima, poi misuratela a bicchieri. In una casseruola, versate tanti bicchieri d’acqua quanti sono quelli di farina e unitevi un pizzico di sale. Ponete il recipiente sul fuoco e, appena l’acqua accenna l’inizio dell’ebollizione, buttatevi di colpo la farina. Mescolate con un cucchiaio di legno, senza mai fermarvi, il composto e, quando in un sol colpo si staccherà dalla casseruola, spegnete il fuoco. Battete la pasta sul marmo leggermente cosparso di olio, lavoratela, per circa dieci minuti, battendola energicamente col matterello. Quando la pasta sarà bene affinata e morbida, modellatela in tanti bastoncini della grandezza di un mignolo e lunghi una ventina di centimetri. Riunite le estremità dei bastoncini formando delle ciambelline ovali (non rotonde). Friggete le zeppole nella padella nera con abbondante olio caldo, a calore moderato. Durante la friggitura, bucherellatele qua e là con la punta di uno spiedino. Sgocciolatele biondissime e cospargetele abbondantemente di zucchero, mescolato ad una bustina di vaniglina.

…o in inglese:

http://www.allbaking.net/ch/2000/december/marioholiday3.html

Se ve ne avanza una, tenetemela, mi piacciono anche fredde.

Il lampione più celebre del secolo

La più struggente evocazione di un palo, seppure fornito di poetico lampione, si trova nel celeberrimo attacco di Lili Marlen, nella ormai rauca versione di Willy Fritsch del 1939.

Ancora oggi, riascoltandola, risuscita il brivido di malinconia che dovevano provare i soldati tedeschi in attesa di morire su uno dei tanti fronti, vittoriosi in quella fase, ai quali erano stati inviati, costringendoli ad abbandonare la famiglia, la morosa, gli amici.

Vor der Kaserne

Vor dem großen Tor

Stand eine Laterne

Und steht sie noch davor

(Tutte le sere / sotto quel fanal / presso la caserma / ti stavo ad aspettar. )

Nel 1943 gli anglo-americani cominciarono a diffonderne, attraverso la BBC, una versione cantata da Lucy Mannheim, riscritta e ricantata al femminile, con lo scpopo di fiaccare ulteriormente gli animi dei soldati tedeschi che percepivano, ormai, l’inevitabile disfatta. L’incipit è significativo:

Ich muß heut’ an Dich schreiben,

Mir ist das Herz so schwer.

Ich muß zu Hause bleiben

Und lieb Dich doch so sehr.

In taliano suonerbbe circa così:

Oggi ti devo scrivere / con il cuore affranto./ Debbo restare a casa / mentre ti amo tanto.

Quanto abbia contribuito alla vittoria finale, non è facile da dire, certamente il testo, banale, sacrifica allo scopo militare ogni altro intento. A farne le spese è anche la celebre Lanterne. Il solo palo che abbia goduto di grande popolarità sparisce per ragioni politiche, fortunatamnete per lui ci penserà Marlene Ditrich, nel dopoguerra, a dare nuove gambe e fiato alla canzone in versione orginale, completa del celebre palo con “fanal”.

Chi volesse riascoltare le varie versioni in formato mp3 o leggere il testo completo vada a:

http://www.ingeb.org/garb/lmarleen.html